安全に関する代表的な書籍に,武谷三男さんの「安全性の考え方」(岩波新書,1967年)があります.鉄腕アトムの飛ぶバラ色の空が,いきなりモノクロームの陰画になった時代に書かれた本です.小児麻痺,四日市ぜんそく,はくろう病などの公害を初めとする科学・技術が生み出した危険に対する闘いの記録です.

具体的な闘いの対象は,行政・司法・企業・科学者と多岐にわたります.こういった問題に対して,つねに生じる素朴な疑問は,なぜこういった問題がすばやく解決されないかという疑問です.これは,当時少年だった私がいまでも持つ変わらぬ疑問になります.

ここでは,「社会的構造」から少し考えてみたいと思います(前回もこの構造については少し触れました).多くの先人の努力にかかわらず,(個々の出来事は別として)市民の被害および関連する組織との対立という状況がなぜ起こり続けるのかという問いについてです(なお,ここで扱うのは社会が自ら生み出す危機に限定しています).

***

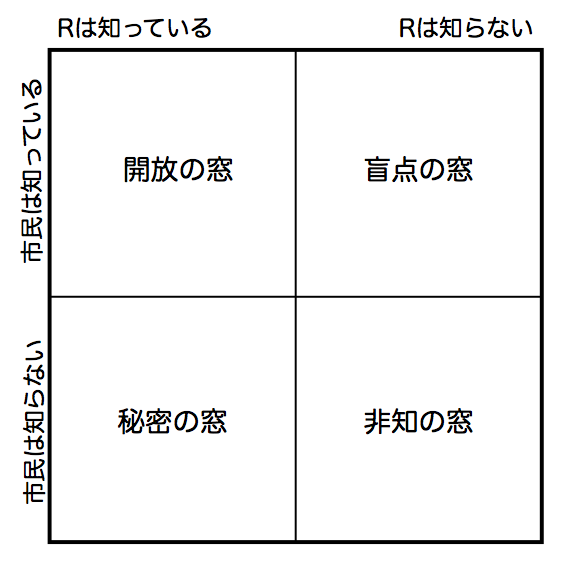

道具立てとして,まずジョハリの窓もどきを用意することにします.自己にあたる横軸に組織Rを当てます.Rには,任意の要素が入ります.例えば,行政・司法・企業といった機能分化した組織です.縦軸は,他者の代わりに市民を当てます.オリジナルのジョハリの窓からすると,逆のようですが,市民が対抗する(例えば行政である)Rは,統一的に振る舞う一つのシステムであり,自己-他者の比較上は自己に対応させます.一方,住民側は(組織されていたとしても)多数・多様ですから,ジョハリの窓における他者がつねに多数であることを考えると,それほど悪くはない割り当てだろうと思います.

それぞれの窓の名前は基本的にオリジナルと同じですが,未知(unknown)の部分には,リスク論でよく用いられる非知(Nichtwissen,或いは特別な意味を持たせた無・知)を用います.ウルリッヒ・ベックに従うと,エコロジカルな側面において,リスクは二重の意味での非知となります.まず,そのリスクを身体的に知ることができない.化学物質や放射線を出す物質がそうです.かつ,それらがどのような危険をもたらすかが分からない.この非知の二重性には注意が必要です.現象を知っていることと,その原因ー結果の因果を知っていることの二種類です.

いま,「開放」において,Rは現象Xについて知り,必要な手当をとっている.また,そのことを市民も知っている.ここでの手当は,ルーマン的意味での何らかの決定に従う.ただし,ここでは市民との合意は必須ではない(合意には別の視点での検討が必要です.さいごに少し記述します).そのことをのぞくと,ここでは問題になることはありません.「盲点」では,Rは知らないので必要な手当をとらない.しかし,市民は知っている.「秘密」では,Rは知っている.しかし市民は知らない.「非知」の窓では,ともに知らず,場合によっては漠然とした不安のみが存在する

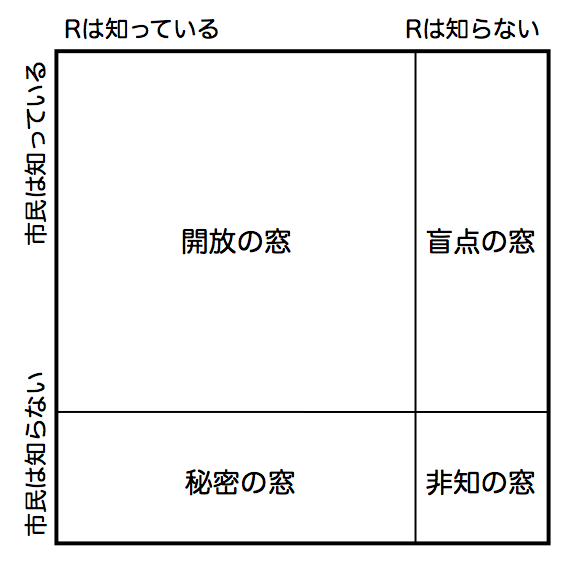

単純に考えれば,「開放」は社会にとって妥当と思えます.「秘密」と「盲点」に関しては,何らかの両者の交通があればよいわけで,そうすればいずれ「開放」に変化する.残る不適切な窓は,「非知」です.これは科学・技術の力で解決する.結果的に,全てが「開放」となることを期待したいということだろうと思います.下図に示すように「非知」を小さくすることで,「開放」が増え,結果的に(そこでの決定は蓋然的に正しくなるので)危機が少ない社会となる.

例えば,次のノーベル賞受賞者のことばは,その科学者の立場での当事者意識に基づくものと考えられます.

いかなる分野でもゼロリスクは存在しない。科学には、まだ分からない部分が沢山あるから世界中の研究者が解明に努力しているのであり、新たに分かることで例えば安全・安心に貢献できる。分からない部分を残したままで絶対安全と断言するのは矛盾しており、絶対安全と思った瞬間、安全を高める力は萎える(田中耕一) [ref]「 国会事故調報告書」 p.586 徳間書店[/ref]

しかし,科学は先のエコロジカルな側面における危険の原因も作っていますから,科学的なふるまいは本質的に,危険に対してアンビバレンツなものとならざる負えない.即ち,科学の進展は,既存の非知を知に変えますが,それ以上の非知を生み出す可能性があります.またあらたな危険を生み出すかもしれない(最近の例としては,次を挙げることができます.H5N1鳥インフルエンザウィルスを科学者が作成できるようになった.これは,治療について重要なことだが,一方でテロに利用されるという懸念から論文がしばらくの間差し止めとなった出来事).マルクス風のことばを使えば,非知は科学によって自己増殖するわけです.従って,この「非知」は構造的に消えるない,かつ増加するということになります.

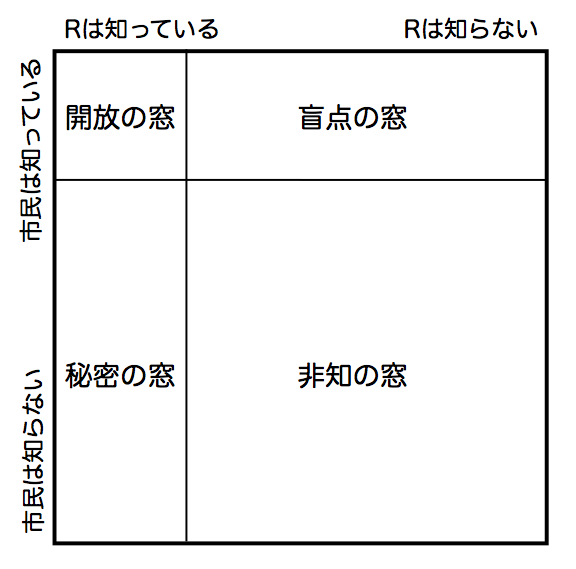

さて,(非知が別の非知を生むという意味で)この変化する非知なる現象Xにおいて,Rが一者として行動するときの目標が,「開放」となる可能性は少ないと考えられます.危機の存在を確認したとしても知らせないことがあり得るわけです.「開放」においては何らかの決定を行う必要があり,その危機に対して直ちに対処できないことがある.この場合,決定までの猶予として「秘密」に移行するしかない.或いは,既存の枠組みにない,確率的に低い(初期は間違いなくそうでしょう)ということを利用して,「盲点」に移動する.実際には盲点ではないのかもしれませんが,それは例えば法的な盲点とすれば,「法/不法」の区分において,Rは責任をとる必要がなくなります.従って,こちらも(市民ではなく)Rにとっては,住みよい場所と云うことになります.

このことを示すのが,下図になります.非知の窓は大きくなり,盲点の窓・秘密の窓も減少しない.相対的に開放の窓は小さくなる.

ここで,「秘密」・「盲点」から「開放」への移行を妨げるのは,Rは,何らかの決定を必要とするということです.Rはシステムとして作動している以上,何らかの基準に基づく決定を行います.司法は法律に基づいた有罪・無罪の決定を行います.立法府は,その法律を作る・作らないを決定します.企業は,その危険源を取り除くか放置するかの決定を必要とします.これら決定が容易でない場合に,「開放」への移行が阻害されます.これは,知ることの二重性のうち全ての因果関係を明らかにできないということに起因します.

また,決定が行われた場合もまた別種の危機を生み出します.いったん決定がなされた場合,それは公的には安全の宣言でしかありません.(決定がカバーする全ての)安全を保証することはできない.その後判明した「不知」領域を抜け出した要素は,「開放」での決定があるが故に,どこか別の場所に移動せざる負えなくなります.即ち,安全であるとしたものに対する事後的な,或いは更なる機能安全的対策がとれなくなるからです.不完全な知のもとで,決定が下されたことが隠蔽され,過去により自縛される.先の田中さんの後半の文は,このことと関係します.ただ,「萎える」という合理性を求める精神の劣化というよりは,構造的に行き場を失うということです.

以上より,根源的に,4つの窓からなる構造は維持され,危機は姿を変えながら増殖するということになります.

***

個人が故なくして如何に微量といえども毒物にさらされることは許されないことである

上記は,武谷さんの安全性の哲学にある言葉です.安全性の哲学は,安全性の考え方に章があるのですが,以下の原則は同じく武谷さんの「フェイルセーフの神話」(技術と人間社,1989年)にあります.

安全問題を解決する原理について:

- 原則1 安全が証明されたものでない限り,実施してはならない

- 原則2 許容量や基準量などは安全な量を意味するものではない

- 原則3 人間に被害例が出ていないから実施して良いという論理は誤りである

- 原則4 有害性は直ちに医学的に検出されるとは限らない

- 原則5 その行為の結果に医学的以外のでないものでも,すべて許容されるわけではない

- 原則6 天然に有害物があるからといって,人工的にこれと同じものを附加することはゆるされない

後半は環境における危機に主として該当します.前半は危機一般に適用可能な原則です.

現代における危機の要因は非知の増大にあり,かつ科学が宿命的に非知を生み出すことは避けられない.とすると,そこには制約があるべきだろうと思います.そうすることで,非知の解決のために行う行為の結果として生じる剰余としての非知を最小化する.

人間は,感じることのできるものに対しては,ある時間をかけて回避手段を身につけます.そこにはいやなにおいを避けるという生物学的なものから,近づいてくる自動車の音から回避行動を決めるという後天的に身につけたものなどがあります.身体に関わるこれら刺激がない場合,直ちに理性によって回避することは困難だったり,そのいつ来るともしれない危険への対策に対する負荷に苦しむことになります.生活世界における危機に対して,より慎重な対応が必要になります.

***

表題は,私の好きなバタイユからとりました [ref]ジョルジュ・バタイユ「非ー知 閉じざる思考」p.113 西谷修訳 平凡社[/ref]. 非-知は,今回とは別の文脈で用いられていますが,詩的なさけびがここにはあり心をうちます.